Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 19 января 2021 года информировал президента Владимира Путина о текущей деятельности энергетической компании и итогах её работы в 2020 году. Одна из обсуждаемых тем была посвящена газификации внутри страны. В начале разговора президент отметил, что в какой-то момент темпы газификации снизились, что вопросов на этот счёт у граждан очень много, и, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России.

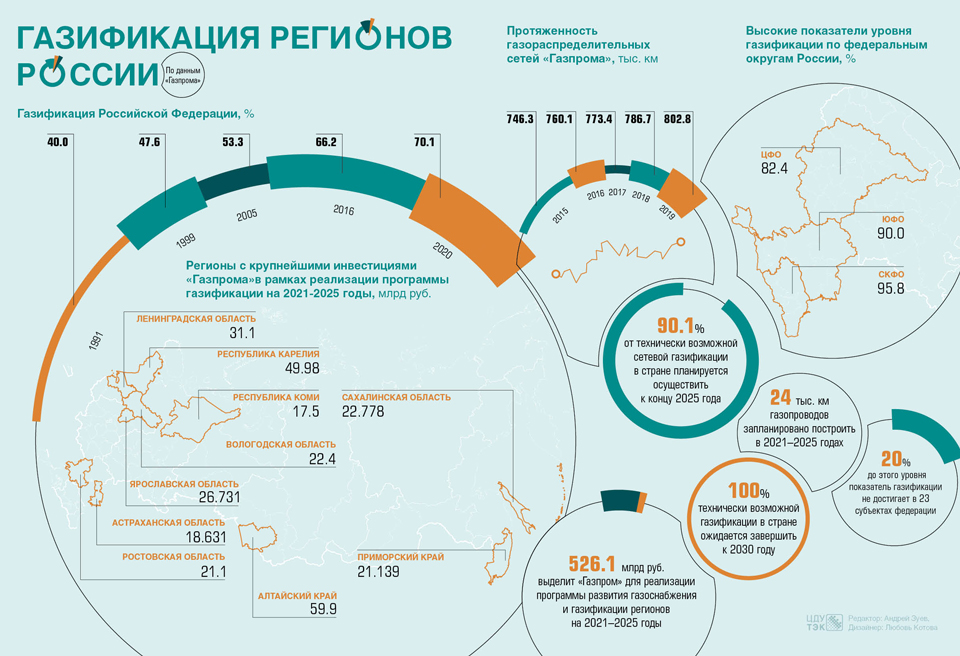

Как рассказал глава «Газпрома», поручение президента о подписании с российскими регионами среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации регионов выполнено, все 67 программ подписаны, определены цели и задачи на период до 2025 года включительно.

Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» по высокой стороне увеличивает объёмы финансирования почти в три раза. Инвестиции за этот период со стороны госкомпании составят 526,1 млрд рублей. За это время будет построено 24,4 тыс. км газопроводов, газифицируют 3632 населённых пункта. К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью завершится сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране. Также определены цели на 2030 год, отметил Алексей Миллер. К этому времени будет на 100% завершена технически возможная газификация в стране. Компания подписала с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год. В этой связи глава госкомпании выделил два приоритета в текущей работе: в первую очередь, в целом социальную ориентацию программы газоснабжения и газификации, второе — продолжение газификации сельских территорий.

Источники финансирования

«Газпром» реализует программу газификации регионов России с 1997 года. В 2006 году годовой бюджет программы увеличился до 17,6 млрд руб. с 5,2 млрд руб. в 2005 году. С тех пор газификацию практически приравняли к национальным проектам. Бюджет рос год от года.

На ближайшую пятилетку общие инвестиции в газификацию запланированы в размере 876 млрд руб., из которых 526,1 млрд руб. составляет доля «Газпрома». Остальное — это инвестиции регионов и так называемая «последняя миля» — то есть строительство газопроводов-вводов от внутрипоселковых распределительных сетей до границ земельных участков потребителей газа. В настоящее время решается вопрос финансирования не только «последней мили», но и строительства газопроводов внутри поселков.

Инвестиции объёмом 526,1 млрд руб. направляются на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов.

Нынешняя модель газификации такова, что участие «Газпрома» заканчивается на границе поселка. Дело в том, что закон «О газоснабжении в РФ», принятый в 1999 году, наделил органы местного самоуправления полномочиями по организации газоснабжения поселений. То же самое закрепил и закон 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Участие «Газпрома» в газификации происходит на основе заключенных соглашений о сотрудничестве с органами исполнительной власти субъектов РФ. Таким образом, по сложившемуся порядку газификации «Газпром» строит объекты газоснабжения — газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы и газораспределительные станции.

Какой из трёх вариантов лучший?

Согласно оценке экспертов компании «Газпром межрегионгаз», в ближайшие пять лет на строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов — «последней мили» потребуется 350 млрд рублей. В эту цифру заложена также потенциальная догазификация.

Правительство разрабатывает решения о том, за счет чего можно построить внутрипоселковые сети и «последнюю милю». В «Газпром межрегионгазе» сообщили, что обсуждалось несколько вариантов.

Первый — регуляторный контракт, когда внутри тарифа газораспределительной организации заложены средства на строительство сетей внутри поселков.

Опыт по регуляторным контрактам уже имеется, их подписывают несколько сторон: дочерние общества «Газпрома», субъект РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Например, ФАС Пермского края разработала проект регуляторного контракта. И его эффективность видна на практике. Такие регуляторные документы подписаны еще в ряде регионов. При этом проекты оцениваются в несколько миллиардов рублей в год.

Другой вариант — использование специальной надбавки, которая идет сверх транспортного тарифа. Ранее она составляла до 25% от среднего тарифа. С 1 января 2021 года спецнадбавку можно установить до 35% от среднего тарифа. Применяется, как правило, для промышленности, но не все регионы пока используют такую возможность. Не все средства спецнадбавки идут на новую газификацию. Часть направляется на реконструкцию изношенных сетей, покрытие выпадающих доходов газорас-пределительных организаций от подключения льготных потребителей.

Обсуждался и третий вариант, так называемый «тарифный маневр», то есть перенос стоимости строительства сетей в цену газа. Эксперты Минэнерго приводят в пример международный опыт, когда подключение ничего не стоит, но при этом рыночная стоимость газа получается выше. Коммерческий интерес поставщиков заключается в привлечении новых потребителей за счет этих надбавок к цене на природный газ. В случае поэтапной газификации влияние на стоимость будет незначительным для существующих потребителей, считают в «Газпром межрегионгазе».

Объем догазификации

В 2020 году региональные газораспределительные организации в зоне своей работы провели анализ того, сколько осталось неподключенных домовладений в ранее газифицированных населённых пунктах. Таких объектов оказалось порядка 2 млн, из них домов, от которых до действующей трубы менее 300 м, — 1,5 миллиона. При опросе населения 64% жителей из этого количества домов сообщили, что готовы принять положительное решение о подключении к газу, если оно будет реализовано не за счет средств граждан. Таким образом, получается, что потенциальный объем догазификации в ближней перспективе составляет 900 тыс. домовладений.

В «Газпром межрегионгазе» сообщили, что компания вышла на темпы газификации, предусмотренные курсом на полную технически возможную сетевую газификацию в течение ближайших 10 лет. Сейчас каждый день идёт подключение одного нового населенного пункта, а в рамках программы 2021–2025 годов в день нужно подключать 2,5 населённых пункта.

Ориентир на отечественного производителя

В процессе газификации российских регионов преимущество отдано отечественным предприятиям, отмечают в «Газпроме». Если говорить о производителях материалов и оборудования, то это, например, «Северная компания» — производитель пунктов редуцирования газа. Если речь идёт о запорной арматуре, то это компания «Руст-95», выпускающая задвижки с обрезиненным клином усовершенствованной конструкции с возможностью подземной бесколодезной установки.

Запорная арматура и регуляторы давления, выпускаемые российскими производителями, обладают высокими эксплуатационными характеристиками в части надежности и долговечности, имеют увеличенные межремонтные интервалы и не уступают по характеристикам зарубежным аналогам, отмечают специалисты «Газпрома».

Разработчики и производители систем телеметрии и телемеханики, которые позволяют вести контроль за параметрами газоснабжения, а также дистанционное управление технических устройств, — тоже российские. Компания «СервисСофт» занимается разработками и производством оборудования автоматизации и управления, а также информационно-вычислительных систем. Ещё одним отечественным производителем средств промышленной автоматизации и разработчиком программного обеспечения для нефтегазовой отрасли является компания «АКСИТЕХ».

В части научного и методического сопровождения деятельности по строительству и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления в «Газпроме» выделяют Санкт-Петербургский Горный Университет, «Сервисную Компанию ИНТРА» и Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз». Эти организации принимают участие в разработке стандартов и рекомендаций для повышения безопасности и надежности продукции, используемой в процессе газификации регионов.

Инновационные технологии

Для газификации применяются современные технологии, например, использование труб из полиэтилена. Они имеют преимущество перед стальными трубами благодаря длительному сроку службы, коррозионной стойкости, удобству прокладки и монтажа, отмечают в «Газпроме».

В последнее время отечественные компании наладили производство многослойных труб, характеристики которых обеспечивают повышенную стойкость к механическим повреждениям, в том числе при прокладке газопроводов способом горизонтального направленного бурения, что, в свою очередь, позволяет в большинстве случаев снизить затраты на строительство.

К инновационным технологиям, которые применяются при газоснабжении российских потребителей, относится геопозиционирование строящихся газопроводов с внесением координат в геоинформационную систему газораспределительной организации. Это даёт преимущества, поскольку делает более простым механизм определения технической возможности и точки подключения новых потребителей.

Ещё одной инновацией стало использование интеллектуального оборудования, в частности, «умных» счетчиков, которые дистанционно передают параметры газопотребления. Их установка выгодна как поставщику газа, так и потребителю. Поставщику — в части ведения достоверного учета, а потребителю поможет экономить энергоресурс. Доля такого оборудования в общем объеме газификации российских регионов крайне мала, так как обязательная установка потребителями именно «умных» счетчиков не регламентирована нормативно-правовыми актами.

В ряде российских регионов, в том числе на территории Калужской, Нижегородской, Владимирской и Ульяновской областей, а также Чеченской Республики, имеется опыт установки «умных» счетчиков газа застройщиками в многоквартирных домах и частном секторе, отмечают в «Газпром межрегионгазе».

Альтернатива сетевому газу

Достичь стопроцентной сетевой газификации страны невозможно в силу географических и экономических особенностей регионов России, отмечают отраслевые эксперты. Поэтому в ряде случаев сетевому природному газу может появиться экономически эффективная альтернатива. Для небольших населенных пунктов, удаленных от газовых сетей, часто существуют и другие, более эффективные способы организации энергоснабжения.

В регионах Сибири и Дальнего Востока, богатых гидроресурсами, конкурирующим энергоносителем может стать электроэнергия. В труднодоступных для сетевого газа поселках — сжиженные углеводородные газы и сжиженный природный газ (СПГ). В районах с высокой солнечной радиацией — солнечные батареи.

При реализации нового стратегического этапа программы газификации важно понимать наличие этих альтернатив и проводить сетевой газ в те районы, где имеется экономический смысл, чтобы стоимость его подключения не превышала выгоду от его использования. Когда газификация бесплатная для потребителя, то затраты ложатся на поставщика, который вынужден компенсировать их, в том числе за счет индексации тарифов.

Наиболее проблемной выглядит газификация северной части страны. Речь идёт о Магадане, севере Якутии, севере Красноярского края и Иркутской области. Там в силу климатических условий топливо нужно использовать на протяжении большей части года. При этом сами населенные пункты обычно небольшие, а вот расстояние до них от существующей газотранспортной системы довольно большое.

Смелые перспективы СПГ

Возможным решением для районов Севера может быть газификация на основе СПГ. Эксперты сходятся во мнении, что такие технологии имеют будущее.

В сентябре 2020 года первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что с 2021 года в России может быть запущена программа газификации регионов на основе использования сжиженного природного газа. Подобный проект «Газпром» реализует в Томской области. Кроме того, перспективна СПГ-газификация в регионах Дальнего Востока.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что малотоннажное производство сжиженного газа и СПГ-газификация помогут повысить уровень газификации Дальнего Востока с 15% до 60%, а для самого Сахалина показатель приблизится к 100%. В рамках этих идей, например, планируется строительство завода СПГ мощностью 60 тыс. т в год в городе Поронайск на Сахалине.

В августа 2020 года глава правительства Михаил Мишустин дал поручение проработать долгосрочную программу производства СПГ с учетом перспектив газификации. Минэнерго ожидает, что к 2025 году объем производства на малотоннажных установках в России вырастет в семь раз, до 131,5 т в час, а себестоимость производства СПГ снизится на 30%.

Общественный совет министерства природных ресурсов и экологии предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ. Для такого перехода компаниям может понадобиться около пяти лет. Согласно оценке отраслевых экспертов, только переоборудование сотен крупных резервуаров, которые сейчас используются для транспортировки и хранения нефти в Арктике, будет стоить от 200 млрд до 500 млрд рублей.

Комфорт людей и развитие новых предприятий

Сегодня вопросов, как быстро и бесплатно для населения подключать к газу, больше, чем ответов. Однако общий настрой на реализацию программы в поставленные сроки есть. О том, что во время предстоящей «тотальной» газификации регионов все административные барьеры будут устранены, в конце декабря минувшего года в ходе заседания общественного совета при Минэнерго сообщил глава энергетического ведомства Николай Шульгинов. Он подчеркнул, что вместо разрозненных разноуровневых программ появится единая программа газификации. Она будет осуществляться в соответствии с единым планом до забора потребителя.

Новые газовые сети — это не просто километры газопроводов и не только комфорт сотен людей, это также и развитие новых сельскохозяйственных предприятий, и обеспечение топливом новых социальных учреждений.

Увеличит ли газификация объем реализации газа — вопрос философский, полагают отраслевые эксперты. Много лет газификация и подключение новых потребителей нивелировались модернизацией газоиспользующего оборудования и повышением эффективности использования газа. В этом смысле, полагают эксперты, страна, как потребитель, делает газ для себя более дешевым, повышая качество его использования.