Скважина № 1

Поиском нефти и газа в Иркутской области занялись еще до Великой Отечественной войны. В 1939 году с этой целью был создан Восточно-Сибирский нефтяной геологический трест («Востсибнефтегеология»), который и стал выполнять стратегически важную задачу. Однако в годы военного лихолетья работы пришлось на время прекратить. Только в 1950-е возобновили их проведение с новым рвением и энтузиазмом.

В этот период работники треста построили более сотни скважин, которые закладывались в основном вдоль железной дороги от Иркутска до Тайшета, а также на Лене в Усть-Куте. Значимых результатов бурение не давало, разве что изредка встречались проявления нефти и газа, что внушало геологам определенную надежду и оптимизм. Как рассказывал один из ветеранов «Востсибнефтегеологии» Виктор Исаев, «первый звоночек прозвучал в 1953 году в Осинском районе, где из карбонатного пласта усольской свиты был получен газ с конденсатом. Так родился осинский продуктовый горизонт, но месторождения не было». Поэтому в 1959 году, согласно проекту, который подготовил главный геолог Марковской нефтегазоразведочной партии Леонид Овченков, с целью изучения разреза на территории села Верхнемарково в присводовой части Марковской антиклинали заложили опорную скважину № 1. Непосредственно буровые работы начались в 1961 году.

Согласно историческим данным, село Марково было основано в середине XVII века уральским крестьянином Кипрюшкой Марковым. Местные утверждают, что здесь в одной из изб ночевал революционер-демократ Николай Чернышевский; о селе и его обитателях оставил записи классик русской литературы Иван Гончаров. В 1929 году в Марково приземлился первый в Иркутской области самолет гражданской авиации «Моссовет», открывший новую трассу Иркутск — Якутск.

В этих исторических местах произошло не менее значимое для отечественной нефтяной отрасли событие: 18 марта 1962 года в районе 8 часов утра, сразу после пересменки, бурильщик Николай Фандеев заметил, что раствор, идущий из скважины, начал пульсировать. Забой к тому моменту достиг отметки 2164 метров. Вскоре из недр на поверхность вырвался мощный фонтан маслянистой коричневатой жидкости. «Скважина фонтанировала чистой нефтью. Мощная струя била на высоту пятидесяти метров и дождём низвергалась вниз. Снег вокруг скважины в радиусе 100 метров осел и окрасился в грязно-жёлтый цвет. Ветер относил брызги то на посёлок нефтеразведчиков, то на Лену. Нефтяное озеро ширилось на глазах. Создавалось угрожающее положение, в любой момент мог возникнуть пожар. Малейшая неосторожность, зажжённая спичка или даже искра могла обернуться катастрофой», — так описал происходящее Владимир Самсонов в книге «Беседы с памятью».

Скважину в оперативном порядке оборудовали специальным противовыбросовым устройством — превентором. Это позволило обуздать фонтанирование.

О том, что в скважине может появиться нефть, благодаря показаниям приборов, определил старший оператор каротажного отряда Виталий Ефименко. Об этом он предупредил буровиков. К сожалению, произошло несчастье. После первых выбросов, когда в стволе показалась нефть, оператор-каротажник, забыв о возможной опасности, наклонился с намерением набрать в бутылку пробу «черного золота», и нечаянно вдохнул газ, шедший из скважины… К нему тут же подскочили коллеги, но было поздно: газовая доза оказалась смертельной. О геофизике-первооткрывателе не забыли, сегодня именем Виталия Ефименко названа одна из улиц в посёлке Верхнемарково.

Так было открыто Марковское месторождение.

По данным геологоразведки

Результаты бурения дали геологам богатый материал для исследования. Был составлен разрез, пройденный опорной скважиной. Зафиксировано, что отложения усольской свиты, которые представлены переслаиванием пластов каменной соли и сульфатно-карбонатных пород, удалось вскрыть частично в интервале 2091–2164 метров. Отложения бельской свиты отмечены в интервале 1651–2091 метров. В нижней части бельская свита представлена в основном доломитами с редкими включениями ангидрита, вверх по разрезу отмечается равномерное переслаивание аналогичных доломитов с известняками битуминозными. Средняя часть представлена в основном известняками битуминозными с фауной трилобитов. Местами отмечаются (1911,5 м) скопления нефти. Мощность бельской свиты составила 440 метров.

В интервале 1485–1651 м была вскрыта булайская свита, сложенная доломитами. Ее мощность составила 166 метров.

Отложения ангарской свиты были пройдены опорной скважиной в интервале 385–1485 метров. Свита сложена доломитами и доломитами известковистыми, гипсами и гипс-ангидритами, а также засолоненными разностями указанных пород и каменной солью. Карбонатно-сульфатные породы битуминозные, местами (1004–1015 м) по трещинам наблюдаются примазки полужидкого битума и скопления нефти. Для ангарской свиты характерным является трещиноватость и перемятость пород, наличие карбонатных брекчий. Мощность ангарской свиты — 1100 метров.

Литвинцевская свита вскрыта опорной скважиной в интервале 117–385 метров. Она представлена доломитизированными известняками, известняками, доломитами. Ее мощность — 268 метров.

Опорной скважиной верхоленская свита вскрыта неполной мощностью в интервале 26–117 метров. Свита сложена красноцветами, мергелями, аргиллитами и алевролитами с включениями гипса, встречаются прослои глинистых красноцветных песчаников, глинистых известняков. По данным бурения и съемочных работ, полная мощность верхоленской свиты в пределах площади составляет 250 метров.

Отложения ордовика глубокой скважиной не вскрыты. Однако детальное представление о стратиграфии этого района было получено в результате структурно-поисковых работ треста «Востсибнефтегеология». Чертовская свита представлена аргиллитами. Видимая мощность 15–20 метров.

В ходе камеральных работ при сопоставлении данных буровых работ и геологической съемки, проведенной ранее, было определено, что Марковская антиклиналь на поверхности сложена породами верхнего кембрия и ордовика. Структура прослеживается в длину более 25 км, которая продолжается в северо-восточном направлении. Марковское поднятие осложнено пятью второстепенными антиклинальными складками, расположенными на продолжении одной общей оси.

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Добыча нефти, тыс. т | 13,755 | 32,59 | 6,58 | 0,00 | 0,10 | 13,37 |

| Добыча газового конденсата, тыс. т | 4,32 | 4,25 | 3,74 | 1,03 | 1,84 | 3,74 |

| Добыча ПНГ, млн куб. м | 8,94 | 39,70 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 21,61 |

| Добыча природного газа, млн куб. м | 10,071 | 10,54 | 8,30 | 4,76 | 8,80 | 10,07 |

По данным «ЦДУ ТЭК»

Характеристика залежи

Как установили геологи, продолжительный газоводонефтяной выброс, перешедший в дальнейшем к открытому фонтанированию со свободным дебитом нефти около 1000 т в сутки и значительным газовым фактором, произошел с глубины 2162–2164 метров.

Нефтяной коллектор относится к порово-трещиноватому типу, состоит из известково-песчано-глинистых пород. Пластовое давление составило 216 атмосфер. По данным «Востсибнефтегеологии», средний коэффициент продуктивности (количество нефти, добываемое в сутки при снижении забойного давления на 1 атм.) вскрытой залежи равен 19,9 т в сутки. Проницаемость нефтеносного пласта — 1,5 дарси. Нефть Марковского месторождения дает 83% светлых фракций. Содержание серы в ней — 0,8, смол акцизных — 12. Нефть — легкая (удельный вес 0,832). Элементарный состав «черного золота»: углерод — 84,93%, водород — 13,98%, азот — 0,09%.

Извлекаемые запасы: по нефти (С1+С2) — 1,8 млн т; газу (С1+С2) — 17,5 млрд куб. м; конденсату (С1+С2) — 2,6 млн тонн.

Нефти Марковского отличаются малой плотностью, отсутствием асфальтенов, малым содержанием силикагелевых смол (не более 4,5%); в нефтях парфеновского и марковского горизонтов практически отсутствуют твердые парафины. Бензиновые фракции нефтей Марковского месторождения отличаются низкими октановыми числами, поэтому они могут быть использованы лишь как компоненты автомобильного бензина.

Нефтяной газ состоит из: метана — 57,02%, этана — 9,62%, пропана — 7,08%, бутанов — 5,28%, пентана — 1,51%, сероводорода — 5,66%, углекислого газа — 1,08%, азота и редких — 9,84%. Полученные промышленные притоки нефти и газа позволили геологам высоко оценить в нефтегазоносном отношении не только Марковскую антиклиналь, но и серию складок, расположенных на восточном склоне крупной Ангарской антеклизы и западном борту Усть-Кутско-Жигаловской впадины. Как было установлено, эти структуры оказались перспективны на нефть и газ. Успех Марковского НГКМ положил начало глубокому изучению нефтеносности Сибирской платформы.

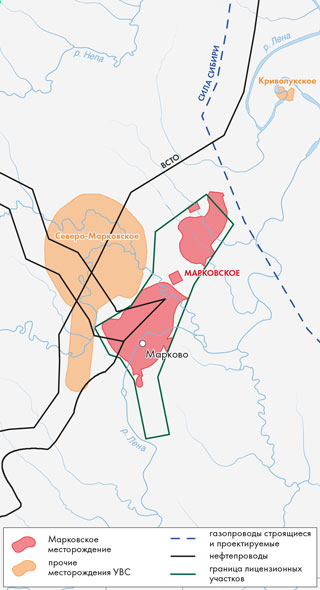

Как оказалось, Марковское было далеко не самым крупным промыслом в Восточной Сибири. На севере нефтегазоразведчиков ждали более значимые открытия — Верхнечонское, Среднеботуобинское, Дулисьминское, а также Ярактинское и Даниловское месторождения.

Нефтяная лихорадка и упадок

Открытие в Верхнемарково способствовало созданию в Иркутской области несколько экспедиций, в частности, Ленской нефтеразведочной (ЛНРЭ), которая формировалась на базе Марковской нефтегазоразведочной партии.

Благодаря публикациям в центральных газетах, о Марковском фонтане узнала вся страна. На съезде ВЛКСМ прозвучал призыв «Комсомольцы, на Лену!». В Ленскую нефтеразведку со всего Советского Союза ехали геологи, буровики и операторы по добыче нефти и газа. В 1960-х годах небольшой поселок превращался в настоящий нефтедобычной центр. Площадь Марковского месторождения расширялась. Из 29 опробованных в те годы скважин 15 дали промышленные притоки нефти и газа. Активно шла застройка Верхнемарково, возводились дома, формировались новые улицы.

Но постепенно геологоразведочные работы сворачивались. Геологи шли дальше на север. Трудности начались в «перестроечное время». Но по-настоящему с разрушительной силой они обрушились после распада СССР. В этот период ветшали и ликвидировались поселки неф-тяников, консервировались скважины. «Востсибнефтегазгеология» была признана банкротом. Тем не менее еще несколько лет предприятие поддерживало социальную сферу Верхнемарково, что в конечном итоге позволило сохранить поселок, как населенный пункт, в отличие от Надеждинска (Катангский район), который в настоящее время упразднен.

Дважды возрожденный

В начале 1990-х бывшие работники «Востсибнефтегазгеологии» учредили предприятие «Венд», которое фактически взяло на себя функции оператора Марковского промысла. Появилась работа, в поселок возвращались люди, стали расконсервировать скважины, началась добыча. Нефть автотранспортом транспортировали на Усть-Кутскую нефтебазу.

Руководство «Венда» задумалось о расширении, планировалось освоение более перспективного Ярактинского месторождения, велось строительство общежития, котельной и электростанции. Но все как-то разом закончилось в 1996 году, когда администрация Усть-Кутского района, не найдя общий язык с частной компанией, объявила о создании муниципального нефтедобывающего предприятия «УстьКутНефтегаз». Ему и были переданы лицензии на Марковское и Ярактинское месторождения.

Этот период, как считают нефтяники, работавшие в то время в «УстьКутНефтегазе», не принес желаемого результата — зарплату не платили по полгода, все стройки остановились, производство нефти упало до нуля.

В 1999 году «УстьКутНефтегаз» находился в упадке, инвестиции привлечь не удавалось, объем долга зашкаливал. Районные власти предлагали предприятие некоторым ВИНКам бесплатно с условием выполнения социальных обязательств и продолжения разработки месторождений. Однако никто из адресатов не желал вкладываться в рискованный бизнес.

В тот момент в состав акционеров «УстьКутНефтегаза» вошла Бодайбинская энергетическая компания. Начались переговоры с администрацией, готовилась документация по созданию «Иркутской нефтяной компании» («ИНК»). 27 ноября 2000 года «ИНК» получила свидетельство о регистрации.

Как сказала тогда на собрании трудового коллектива генеральный директор вновь образованного предприятия Марина Седых: «Мужики, понимаю, трудно все снова начинать. Вы, пожалуйста, постарайтесь, и обещаю, что вместе у нас все получится». И действительно с первых шагов у «ИНК» стало получаться. В 2000 году лицензии на разработку нескольких добычных объектов перешли «Иркутской нефтяной компании».

Для этого пришлось прилагать поистине титанические усилия и принимать неожиданные решения. А как иначе? Ведь на Даниловском и Ярактинском месторождениях добыча не велась, требовались огромные инвестиции для того, чтобы возобновить производство. Вся надежда в тот период была связана с Марковским промыслом, который стабильно давал небольшую прибыль. При этом новая компания взяла на себя обязательства расплатиться по зарплатным и налоговым долгам «УстьКутНефтегаза». Уже к концу декабря 2000-го нефтедобытчики «ИНК» смогли добыть 30 тыс. т нефти и газового конденсата. Для вывоза продукции было привлечено более ста автоцистерн.

Настоящим прорывом оказалось решение важнейшей производственной задачи по организации круглогодичного транспорта нефти со своих месторождений до Усть-Кута. Подсказка пришла от знакомых из небольшой неф-тяной компании, которая эксплуатировала наземный полевой трубопровод ПМТП-150. Такие сооружения использовались в армейских частях для перекачки дизтоплива на десятки километров.

Одна шестиметровая секция ПМТП имела диаметр 152 мм, толщина стенки составляла 3,2 мм, вес — 80 килограмм. Для сбора «в нитку» не нужна была сварка, трубы соединяли стальными кольцами с резиновыми втулками, используя специальный монтажный ключ. Задумано — сделано. Прокачка нефти по трубопроводу стартовала в 2003 году и составила 70,7 тыс. т, что было на 41% больше, чем годом ранее.

В середине 2006 года схема поставок нефти с Ярактинского месторождения через Марковское в Усть-Кут заработала в полном объеме. К этому времени на Ярактинском месторождении построили уже пять резервуаров общим объемом в 2,6 тыс. куб. м, на Марковском — четыре, способные принять 3,7 тыс. кубов. ПМТП помог «ИНК» выйти на новый уровень развития: был обеспечен круглогодичный режим добычи, удалось рассчитаться с основными долгами, накопленными компанией-предшественницей. Кстати, кредит на строительство полевого нефтепровода выдал Сбербанк, руководство которого поверило в серьезность намерений иркутских нефтяников. Параллельно в 2003–2004 годах собственными силами занимались расконсервацией пробуренных в 1970–1980-е годы скважин.

В 2007 году «ИНК» договорилась с Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC) о создании дочернего предприятия, а в 2008 году в состав акционеров компании вошел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Значимый актив

«ИНК» продолжает освоение Марковского месторождения, которое считается значимым активом компании. Создание в 2005 году собственного нефтесервисного подразделения «ИНК-Сервис» дало возможность компании нарастить объемы разведочного и эксплуатационного бурения. В конце 2000-х в структуру «ИНК» вошло дорожно-строительное управление, которое обеспечивает строительство технологических проездов, подготовку площадок для размещения производственных объектов и коридоров для трубопроводов.

Собственные сервисные службы позволили в течение нескольких лет построить новые скважины, большинство из которых дали хороший приток сырья, были проложены сотни километров технологических проездов, подготовлена инфраструктура для подключения к магистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» («ВСТО»). Поставки нефти в «ВСТО» — историческое достижение «Иркутской нефтяной компании», которая не только увеличила нефтедобычу, но и заявила о себе, как крупнейший независимый производитель углеродного сырья в России.

С 2006 года по 2017 год на Марковском промысле серьезными темпами велось бурение эксплуатационных нефтяных и газовых скважин. В августе 2020 года на месторождении установили первый в «ИНК» рекорд — была пробурена скважина с горизонтальным окончанием ствола в 1745 метров. Общая длина скважины составила 4796 метров. Бригада «ИНК-Сервис» также на Марковском НГКМ построила скважину длиной 4994 м, что стало наибольшим показателем в истории компании на тот момент.

В настоящее время на Марковском газоконденсатном месторождении, в рамках реализации газохимического проекта, осуществляется строительство установки комплексной подготовки газа, системы нефтесборных коллекторов и газопроводов.

В администрации Усть-Кутского района утверждают, что село Верхнемарково сегодня вновь в центре крупных национальных проектов. Так, «ИНК» и «Газпром» подписали меморандум о поставках газа. Газификация Усть-Кута начнется с Марковского месторождения. Администрация района намерена широко использовать газ, развивая электрогенерацию, газопереработку и газохимию.